Généralités sur le dépistage de la trisomie 21

|

| Le syndrome de Down, due à une trisomie 21, recouvre un ensemble de caractères: -un syndrome dysmorphique : visage rond et plat, fentes palpébrales courtes avec épicanthus, nez court avec narines tournées vers l'avant, iris présentant des tâches, oreilles petites aux lobes peu marqués, bouche aux coins tombants, langue épaisse et souvent protruse, cou court, nuque large sous une région occipitale plate, abdomen hypotonique, cryptorchidie fréquente, mains courtes, pli palmaire unique, pieds larges et courts.... - des malformations associées: cardiaques, digestives, oculaires ou urinaires - un retard psychomoteur constant, mais de degré variable, dont il est impossible d'évaluer l'importance à la naissance (le langage se met en place avec un gros retard et spontanément reste de mauvaise qualité) - une hypotonie sevère - une sensibilité diminuée Le diagnostic différentiel se pose essentiellement vis à vis de l'hypothyroïdie congénitale qui donne une dysmorphie et un comportement assez voisins. Le diagnostic de Syndrome de Down repose sur le caryotype. |

- La trisomie 21 (T21) , individualisée par J. Lejeune en 1959 est la plus fréquente des anomalies chromosomiques et l'une des principales causes de handicap intellectuel

- La fréquence à la naissance est de 1/700 (1,4 pour mille, c'est à dire que sur environ 730 000 naissances annuelles en France on recense environ 1000 enfants atteints), avec un sex-ratio de 1,36 (soit 3 garçons pour une fille). Sur 1000 cas recensés à la naissance, environ 700 concernent des enfants de femmes jeunes (< 38 ans) et environ 300 de femmes plus âgées.

- Le syndrome de Down regroupe un ensemble de caractères dont l'origine, la présence d’un chromosome 21 surnuméraire, est diverse : 94% des cas sont des trisomies libres homogènes (toutes les cellules sont porteuses du chromosome 21 supplémentaire) ; 2% des cas sont des trisomies 21 mosaïques (seules certaines cellules sont trisomiques); 4% des cas sont dus à des translocations (la moitié étant la conséquence d'un remaniement parental).

La recherche actuelle consiste à déterminer les gènes du chromosome 21, nécessaires et suffisants pour engendrer ce syndrome. - Les facteurs étiologiques ont été initialement décrit en 1933 par Penrose. Seul l'âge maternel influence le risque de trisomie21. On n'observe aucune variation géographique, inter-éthnique ou saisonnière. Le risque de donner naissance à un enfant atteint du syndrome de Down est de : 1/1 500 à 20 ans; 1/100 à 40 ans; 1/10 à 45 ans.

- Les variations démographiques enregistrées depuis 1975, notamment l'accroissement de l'âge maternel (l'âge moyen à la maternité est passé de 27,2 ans en 1970 à 29,4 ans en 2001, source INED) et la modification de la fertilité par tranche d'âge, augmentent la fréquence attendue de naissances trisomiques. A Paris, en raison du recul de l'âge du premier enfant (environ 31/32 ans), la fréquence des naissances trisomiques a été multipliée par deux en 10 ans. Néanmoins le recours, quoique partiel, au diagnostic anténatal et à l'interruption médicale de grossesse contrebalance cette augmentation et maintien lafréquence observée à des valeurs stables.

Exemple d'étude de la variation de prévalence de la T21 en région France-Centre Est

- L'espérance de vie d'une personne trisomique est, aujourd'hui, supérieure à 50 ans.

|

Espérance de vie d’une personne T21

Date

|

Inférieure à 10 ans

|

Environ 30 ans

|

Environ 50 ans

|

|

1945

|

40% des personnes

|

|

|

|

1963

|

|

25% des personnes

|

4% des personnes

|

|

1980

|

|

71% des personnes

|

|

|

1990

|

|

|

99% des personnes

|

Nécessité d'un dépistage de la trisomie 21

On ne sait pas guérir la trisomie 21. Dans ces conditions, la naissance d'un enfant trisomique est toujours un choc familial. L'espérance de vie des personnes trisomiques s'est nettement allongée du fait des progrès de la médecine. Les perspectives des parents sont modifiées: comment donner à un enfant trisomique les moyens d'être autonome après leur décès ?

Le coût annuel moyen de prise en charge collective d'un enfant trisomique était estimé en 1981 à 100 000F (source INIST).

La nécessité de détecter la trisomie 21 avant la naissance, de façon systématique, s'est imposée naturellement.

Cependant, le CCNE Comité Consultatif National d'Éthique a donné un avis défavorable à un dépistage systématique de la trisomie 21 : « un recours généralisé à un tel diagnostic anténatal ne pourrait que renforcer le phénomène social de rejet des sujets considérés comme anormaux.»

On sait diagnostiquer et, depuis moins longtemps, dépister une trisomie 21.

Dépister une trisomie 21 consiste à évaluer le risque pour la mère, d’être porteuse d’un enfant atteint de l’anomalie chromosomique, le plus tôt possible avant la naissance de ce dernier, et sans utiliser de méthode invasive dangereuse pour sa vie.

Diagnostiquer une trisomie 21, c'est déterminer si le foetus présente cette anomalie chromosomique, en réalisant un caryotype. A cet effet, il faut prélever des cellules foetales in vivo, ce qui entraîne un certain risque pour la survie du fœtus.

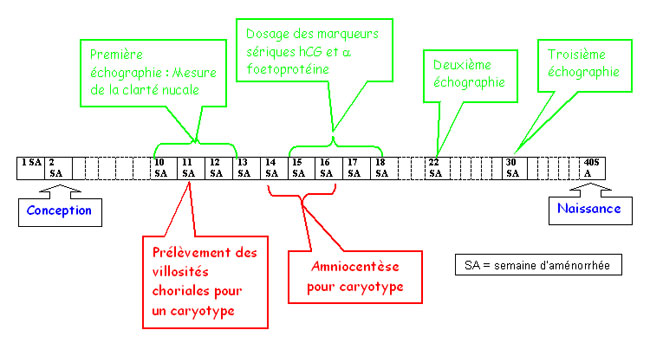

Calendrier simplifié des examens au cours de la grossesse

Ce calendrier présente les examens prénataux qui peuvent être réalisés en rapport avec le diagnostic ou le dépistages de la trisomie 21.

Amniocentèse et prélèvement des villosités choriales sont des diagnostics (en rouge dans le calendrier)

La mesure de la clarté nucale, le dosage des marqueurs sériques et les échographies sont des moyens de dépistage (en vert).

|

Performance du dépistage actuel

Le dosage des marqueurs sériques n'est qu'une méthode de dépistage des grossesses à haut risque et non une méthode de diagnostic de la trisomie 21. Elle donne nécessairement des erreurs de classement de la population testée: faux positifs et faux négatifs (voir un exercice d'illustration).

Les faux positifs sont des dosages de marqueurs sériques ou une mesure de la clarté nucale indiquant, à tort, une grossesse d’enfant trisomique ; les faux négatifs sont des dosages de marqueurs sériques ou une mesure de la clarté nucale indiquant à tort, une grossesse normale.

Ses performances dépendent de la stratégie choisie, c’est à dire essentiellement de la valeur seuil du risque ( voir un exercice d'illustration) (en France : 1/250) au-delà de laquelle une amniocentèse est proposée.

|

Données Françoise Müller, 2003

|

1997

|

1998

|

1999

|

2000

|

2001

|

|

Patientes < 38 ans |

|

456 526

|

515 118

|

530 292

|

551 929

|

|

Taux de couverture du dépistage sérique |

54%

|

67%

|

74%

|

77%

|

76%

|

|

Nombre de femmes ayant un risque > 1/250 Pourcentage de femmes ayant un risque > 1/250 |

22 647

6,08% |

31 674

6,8% |

33 376

6,5% |

33 815

6,4% |

34 862

6,3% |

|

Nombre total de trisomie à la naissance (femmes à risque et non à risque) |

443

|

486

|

489

|

455

|

366

|

|

Nombre de trisomie ayant été précédemment comptabilisées dans le groupe à risque |

318

|

346

|

359

|

319

|

251

|

|

Taux de dépistage de la T21 |

72%

|

71%

|

73%

|

70%

|

69%

|

Chez les femmes enceintes, d’âge supérieur à 38 ans, il y a le choix entre la réalisation d’une amniocentèse directe ou d’une étude des marqueurs sériques qui ouvrira sur l’alternative d’amniocentèse ou pas. L’attitude des médecins vis-à-vis de ces femmes est variable : soit ils proposent une amniocentèse à toutes ces femmes, soit ils proposent le test sérique en premier, soit ils fondent leur jugement sur l’échographie précoce à 12 SA.

En France, les politiques de dépistage ont abouti d’une part à une augmentation importante des dépistages réalisés (80% des femmes en 2 003) et d’autre part à une augmentation importante du diagnostic prénatal de la trisomie 21, particulièrement chez les femmes de moins de 38 ans. Les femmes de 38 ans et plus bénéficiaient, grâce à l’ancienne législation, d’un diagnostic gratuit.

Ce taux élevé de dépistages puis de diagnostics, chez les femmes jeunes a entraîné de nombreuses IMG et donc une diminution de la prévalence à la naissance dans la population, malgré l'augmentation de la prévalence totale liée à l'élévation de l'âge de la maternité.

Paramètres de la décision de faire pratiquer un diagnostic

Enfin, quelque soit la valeur du risque calculé (risque intégré ou risque total tenant compte de l’échographie morphologique), il suffit d’un seul des paramètres suivants pour que la décision d’amniocentèse soit proposée à la femme enceinte :

- antécédent de T21 dans la famille,

- présence de l’un des signes d’appel échographique (voir le dépistage échographique)

- âge supérieur à 38 ans,

- dépistage de maladies liées au chromosome X,

et bien sûr: - risque sérique supérieur à 1/250 au moment du prélèvement sanguin.

Evolution possible du dépistage de la trisomie 21

Il existe actuellement plusieurs pistes d’évolution pour ces dépistages :

- Encadrer juridiquement la mesure de la CN. La prise en compte de l’âge de la mère, de l’épaisseur de la nuque et des dosages des marqueurs sériques maternels en vue d’une évaluation du risque intégré, implique un encadrement légal de la mesure de la clarté nucale. En effet cette mesure est très délicate à réaliser: il faut un foetus au repos, ni en hyper extension ni en hyper flexion; une coupe sagittale médiane stricte passant par le nez, l'insertion abdominale du cordon et le tubercule génital montrant distinctement l'amnios, l’ensemble sur une vue zoomée où les 3/4 de l'embryon restent visibles. Le positionnement rigoureux des points de mesure est essentiel à la précision des résultats. Les signes échographiques sont de plus " examinateur-dépendants " et nécessitent que les échographistes aient reçu une formation spécifique en ce sens.

- Conserver l’utilisation des marqueurs sériques maternels associés à des marqueurs échographiques, mais utiliser des marqueurs sériques plus précoces (PAPP-A et fraction libre de la β hCG), pour que les décisions des familles puissent être prises le plus rapidement possible au cours de la grossesse ;

- Diagnostiquer la T21 de l’embryon à partir de certaines de ses cellules sanguines qui passeraient dans le sang maternel.

Sources bibliographiques

Lettre du laboratoire Cerba N°46 Trisomie 21 foetale (octobre 95)